5万人都市、令和初の「市」誕生に向けて 市を目指す理由

- [初版公開日:2023年12月06日]

- [更新日:2025年7月24日]

- ID:12333

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

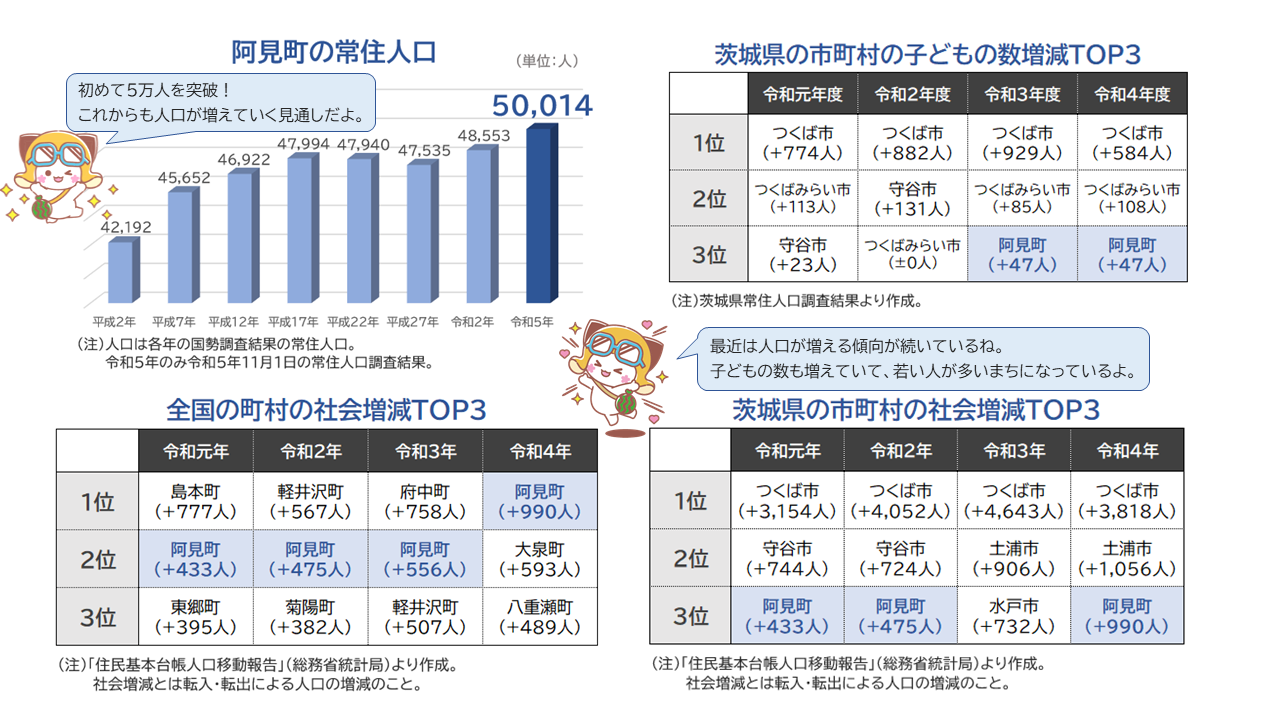

令和5年10月30日 阿見町の人口が初めて50,000人を突破しました

町の人口は平成7年に45,000人を超え、その後、長らく48,000人前後で横ばいになっていました。近年は、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のインターチェンジが町内に2か所設置されるなど、JR荒川沖駅も含め、首都圏や近隣地域からの交通利便性の高まりを受け、町内の市街地開発が活発化し、特にここ数年で人口が急増しています。

総務省が発表した令和4年の住民基本台帳に基づく人口移動報告では、全国の町村で転入による人口増加が最も多かった町となりました。茨城県内の市町村でも、つくば市、土浦市に次ぐ3番目に多くなっており、今後も人口の増加は続くことが予想されます。

令和7年10月の国勢調査で人口が50,000人を超えていると、町は単独での市制施行に必要な人口要件を満たします。来たるべき市制施行に向けた準備を始めております。

市制施行を進める理由

なぜ、阿見町は「市」を目指すのでしょうか?

それは、市制施行が単なる名称変更ではなく、行政サービスの充実と地域の発展を大きく後押しする契機をもたらすからになります。

行政サービスの拡充

市になることで、県が持つ行政権限の一部が移譲されます。例えば、生活保護の決定や実施、福祉分野の一部の手当の認定や支給などの事務が移譲されることとなり、これまで県が担ってきた事務を住民に身近な新市が担うことで、よりきめ細かで迅速な対応ができるようになります。

現在、全国の多くの自治体では少子高齢化が進み、人口減少に歯止めをかけるため、それぞれの地域で住みよい環境をつくる“地方創生”の取組を進めています。

本町も未来に持続する住みよいまちづくりを進めていくためには、権限移譲等による行政サービスのさらなる充実を図り、行政運営の自立性を高めていくことがとても重要です。

市制施行そのもののPR効果と都市的イメージの獲得

市になること自体が、自治体にとってとても大きなPRとなります。

「令和初の市制施行」であることや、人口減少時代における地方創生の成功事例として、町外や県外に向けて強くアピールすることができます。

市制施行は、成長や発展を続ける都市としてのイメージをさらに高め、人の交流や企業・商業施設の進出を促進する大きな契機となります。

こうした都市的なイメージの醸成とその発信が、まちづくりを進めるための大きな原動力となることが期待されます。

自治体運営において、持続可能な発展を追求し、住民にとってより良い環境を築くことは大切な責務です。

市制施行は、その責務を果たし、未来へと歩みを進める大きな一歩となります。