阿見の昔ばなし その7

- [2015年3月26日]

- ID:783

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

阿見の昔ばなし その7

19 せっかち親爺の阿波参り 20 掛馬の八幡山と舟地蔵さん 21 牛久助郷一揆道標

19 せっかち親爺の阿波参り

むかしむかし、それはそれはとてもせっかちで、人のいい親爺がいました。

「ことしぁ嵐もねえので、米の出来ぁ今までにねえええ出来だ。作(づくり)の初穂(はづう)をあんば様に上げてくべえ。」

と、親爺は独り口をききながら、嬶(かかあ)に向かって、「あしたはなあ、あんば参りに行ってくっから、早く起ぎて飯を炊ぎ、作の初穂を一升袋に詰めでおげ。

ほれからなあ、味噌つけにんこを三つばかり握って、弁当をこせいでおげ。」

と言って、その夜は夜わりをしないで寝てしまいました。

いよいよ戸の隙間からなんとなく薄明かりが見えたので、ぴょこんと飛び起き、早くしなければと気ばかりあせってしまいました。

嬶にこしらえさせた供え物と、弁当をくるんだふろしきを背負って、縁台に腰を下ろし、脚絆をまきはじめました。

ところが、片方は間違いなく自分の足に巻きましたが、あと片方は縁台の足に巻いてしまいました。

そこに嬶が出てきて、「父様(とっつぁま)はせっかちで、外へ出だすたんびにいつでも失敗ばっかりすんだから、今日は気いつけていった方がいいど。」

と言い、「 ほれからなあ、銭の出し入れをすっどきにぁ、特に気いつけんだど。」

と、まるで子どもにでも言うように言って聞かせ、賽銭と小遣い銭は別にして持たせてやりました。

昔の道は、今と違って曲がりくねっていて、広い田んぼなどには道もなく、遠回りをしなければなりませんでした。

せっかち親爺はとっととっとと歩き、途中神宮寺の仁王様にお参りして、早ひるまにはあんば様に到着しました。

あんば様は、秋の祭りで大変賑やかでした。

お参りの人が黒山のようにいて、ドデンドデンと太鼓を叩くたびに、お参りの人のすきっ腹に響きわたりました。

親爺は、賽銭と作の初穂を上げて拝みました。

「こんで清々どした。何とまあ気持ちのいいごとだっぺか。」

と、つぶやきながら裏山に廻り、弁当を食べようと背中から風呂敷包を下ろし、くちびるをなめながら風呂敷を解きました。

開けてびっくりです。嬶の握ったはずの味噌つけにんこは、別の物に化けてしまっているのです。

なんとまあ、このせっかち親爺は弁当の包みとそばがらの枕を間違って背負ってきてしまったのです。

「ううん、あの嬶め。この俺に恥をかかせやがったな。」

と、自分のいくじのないのに気づかないで腹を立てました。

腹がへっては歩くことができないと、そば屋に入りました。

そして、朝出るときに渡された小銭入れを見ると、何と中身は鐚銭(びたせん)がたったの一枚しか入っていませんでした。

このせっかち親爺は、賽銭と小遣い銭を間違ったことに気づかなかったのです。

仕方がないので、すきっ腹をぐうぐう鳴らしながら、重い足を引きずるようにして、自分の家に帰って来ました。

家につくやいなや残り飯におづけ(みそ汁のこと)をぶっかけ、ろくに噛みもしないでざくざく流し込みました。

この時も、流しの上にあった洗い残り滓の入ってる桶の汁をかけてしまいました。

そうこうしているうちに、女の人が軒端(のきば)に近づいてきたのを見ると、今までの重い足取りとはうって変わり、飛び跳ねるような勢いでそばに行き、何の見境もなく、げんこつで一つ思い切り殴りました。

すると、殴られた女の人は、ものすごい大きな声を出して、「いでえ。」と言って、そこにうずくまってしまいました。

あまりにも大きな声を出してうずくまってしまったので、そっと顔を眺めたらなんということだろう。その人は隣のおっかあだったのです。

そこで、親爺は、「いやはや、これはこれはとんだことを仕出かしてしまった。実はこれこれこういう理由で……。」

と、今までのことを一部始終話し、平ぐものように土にへばりついて、「かんべんしてくれ。」と謝りました。

すると、隣のおっかあは、「そうであったか。この村では、せっかちでうかつ者のお前さんのことは、三つの子でせえも知んねえ者はねえんだ。仕方があんめえよ。」と、許してくれました。

この親爺は、とんでもないあんば参りになってしまったと、心の底から改める決心をしました。

そこへ、嬶が帰ってきました。

親爺が今日の出来事を残らず話すと、嬶は、「今までにも、せっかちのために失敗はいっぺえあったが、今日の失敗は一番いがいどー。

てめえのいくじねえのに気づかねえで他人をうらむて、とんでもねえ思い違えだ。これからは、良く気いつけねば、いけねえよ、父様。」と言いました。

親爺はそれが分かり、それからは気をつけるようになりました。

これがあんば様のご利益だったようです。

鐚銭:表面のすりへった小銭のこと。

20 掛馬の八幡山と舟地蔵さん

これは、掛馬にある舟地蔵さんと八幡山にかかわるむかしの話です。

舟地蔵さんのある所は、かつて霞ケ浦の水がすぐ下まできていて、高台の八幡山は大きな森となっており、八幡様が祀られていました。

今では、舟地蔵さんの近くに民家が建ち並んでいますが、当時は人気のない淋しいところでした。

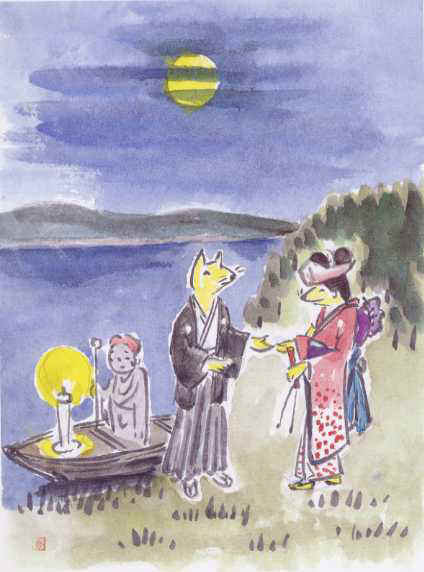

その頃、地元では、「夜になると舟地蔵の近くで百匁(ひゃくめ)ローソクに明かりがともり、その明かりはやがてゆらゆらゆらと動き出し、沖に向かって進んでいくんだ。」ということがうわさになりました。

けれども、誰ひとり舟を漕いで行くのを見た人はいませんでした。

しばらくして、村人たちは、「八幡山に棲んでいる狐が、舟地蔵さんにお願いして、舟を出しているのではないか。」と、うわさをしあいました。

「お前(めえ)よ、夕べもな俺(おら)あ、明かりをともして岸へ行くのを見たよ!」

「その明かりもなあ、やっぱり百匁ローソクぐらいのでっかいものだ!」

「それでなあ、ひとっ子一人見えねえんだよ! ありぁやっぱり、ただごとじゃねえよなあ。」

「それにしても十日に一、二度、人影のない舟とは…。気持ちいいもんじゃねえなあ。」

そんな話が、そちこちで交わされました。

それからというものは、女や子どもたちは夜になると怖くて、家の外には出られませんでした。

しばらくして、「夕(ゆん)べよ、裏山に薪とりに上がったらよ、とんだもの見ちまったよ!

それはなあ、月が雲にかかったかと思ったとたん、舟地蔵さんからローソクに明かりをともした行列が、向場(むこうば)の方へ向かって進んでいくんだ。」という人があらわれました。

しかも、その行列はたいそう見事なもので、身動きもできず立ちすくんでしまったそうです。

それを聞いた村人たちも、「それはなあ、たぶん八幡山に棲む狐の嫁入りだったのではねえかなあ。」

「狐の嫁入りは、それはそれは見事なそうだから…。」などと、うわさをしあいました。

それ以来、百匁ローソクをともした舟を見た人は、誰もいませんでした。

それからは、「舟地蔵さんに願い事をすれば、何でもよくきいてくれる。」ということになり、今でも多くの人々が信仰しているということです。

21 牛久助郷一揆道標

一区南の十字路に小さな小屋があり、その中にどっしりとした石碑が建っています。

この碑は道標で、昔はこれを中心に東西にわたって松並木があり、路往く人の案内役をしてくれたのですが、この碑は方角を示すほかに、助郷一揆指導者三人の供養塔でもあります。

話は文化元(1804)年のこと。

牛久宿問屋の麻屋治左衛門(あさやじざえもん)は、「助郷の村の範囲を広げてくれるように…」との願書(ねがいしょ)を幕府に差し出しました。

ところが、加助郷(助郷で負担が多くなること)にあたる村々の名主たちは、そのことを少しも知らされていませんでした。

実はこの願書は、麻屋治左衛門の人馬請負人である久野村の和藤治(わとうじ)が、阿見村の組頭だった権左衛門(ごんざえもん)に、内々の同意を得て差し出したものでした。

もし、このとおりに決められると、つらい助郷をはたさなければならないので、これにかかわった人々に対して、農民たちは強い反感をもったのです。

農民たちはとても不安になり、「無期限でやることになったらどうしよう。自分だけならなんとか我慢できるけれど、年老いた親や女房、幼い子どもたちにまで苦労させたくはない。」と思い、ほかに自分たちの力で助郷の負担を軽くする方法はないものだろうかと、村々でいろいろと相談がされました。

ただ、この時代は、農民たちが勝手に集まって相談したりすることが固く禁じられていたのです。

ところが、10月17日の夜、村々の高札には、無名の貼り紙がひそかに貼られたのです。

「助郷のことで明日18日女化(おなばけ)稲荷に、15歳より60歳までの男は集まれ!もし参加しない村へは、大勢の者がおしかけるから…。」

さあ、村々の農民たちは驚きました。

参加するかしないか騒ぎだし、女房や母親たちは、「父ちゃん、いかないでくれ! もしものことがあったら大変だ。父ちゃん、いかないでくれ!」

と、必死に止めました。

しかし、10月18日、「加助郷には耐えられない。」と、近郷近在55か村の農民数千人が立ち上がり、牛久助郷一揆を起こしたのです。

女化原に集まった農民たちは、3、4列で紙旗や筵旗(むしろばた)をなびかせ、ときには奇声をあげながら練り歩き、その様子は恐ろしいほど勢いがありました。

指導者は小池村の勇七(ゆうしち)、同村の吉重郎(きちじゅうろう)それに桂村の兵右衛門(ひょうえもん)の3人でした。

農民たちは、20日に和藤治宅、21日に麻屋治左衛門宅、22日には権左衛門宅と次々に打ちこわしにかかりましたが、土浦藩、谷田部藩、佐倉藩、そして牛久藩などから出された武士たちに解散させられてしまいました。

のちに幕府は、一揆にかかわった者を召し捕り、指導者だった勇七は獄門、吉重郎と兵右衛門は遠島の判決を受けましたが、三人とも江戸の牢獄でなくなりました。

この事件の19年後、文政6(1823)年先に打ちこわしを受けた麻屋家が、一揆の指導者3名の供養にと、道標を兼ねてこの碑を建てたのです。

この碑には、3人の没年月日、戒名、俗名等が刻まれており、後の世までこの歴史上の事実を伝えているのです。

助郷(すけごう):宿駅に常備してある人馬で輸送に差し支えるとき、近くの村々を指定し、不足の人馬を提供させる制度のこと。

獄門(ごくもん):江戸時代の刑罰の一つ。

遠島(えんとう):江戸時代の刑罰の一つ。