阿見の昔ばなし その6

- [2016年12月18日]

- ID:782

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

阿見の昔ばなし その6

16 どうして廻戸? 17 若栗の薬師如来 18 吉原・根崎の弁天さま

16 どうして廻戸?

遠くから霞ケ浦へ釣りに来た人たちが、廻戸(はさまど)バス停前で待っている時、「むずかしい地名だな。」と言っているのを聞いたことがあります。

廻戸の「廻」は普通の読み方ですと、まわりとか、めぐりとかになりますが、地元では昔から下に「戸」をつけて、「はさまど」と読んでいます。

確かに変わった読み方をする所ですね。

この地名は、慶長七年(1602)に廻戸の田や畑の広さを調べた検地帳に廻戸村として出ています。

それ以前は「波佐間戸」と書かれたり読まれたりしていました。

隣の青宿も「青谷戸」と記されていたことが、鎌倉時代の古文書に記されています。

さて、廻戸を地形から見てみましょう。

霞ケ浦を前にした現在の国道125号線より旧道をたどってみますと、まず、西坪の嶋廻谷津をはさむ坂道、東坪の塔乃腰谷津にかかる坂道、ともに曲がりくねった細い道だったことがわかります。

廻戸の「廻」は、あたりをぐるぐるめぐる、まわるという意味があり、このようなところからとったのかもしれません。

また、「戸」は、霞ケ浦沿岸、利根川、その他の沼や川の近くの入りくんだ所に「戸」のついた地名を見つけることができます。

廻戸と向かい合う霞ケ浦対岸に「折戸」という所がありますが、「戸」は、昔入りくんだ地で河岸のあった所が多く、廻戸も河岸があったとされていますので、舟のつく所からきているのではないでしょうか。

17 若栗の薬師如来

昔、むかし、若栗の本郷というところに、幸吉という若者がいました。

母親と二人きりで住んでいましたが、母親は長い間、病気で寝込んでいました。

幸吉は、朝早くから畑にでて耕し、夜は遅くまで藁仕事をして、良くめんどうをみていました。

この事は、村中で知らぬ人はいないくらいでしたので、やがて天子様の耳にとどき、たくさんのご褒美をいただきました。

ある日のこと、幸吉は、朝早くから母親の薬を買いに、遠くの町まで出かけて行きました。

「夕暮れどきには、必ず帰るから。」と言っていたのに、なかなか帰ってきません。

村人たちは心配し、「幸吉は、どうしたんだろう。」「それにしても遅いなあ。」「誰かに襲われたのでは…。」あちこちさがしまわりました。

やっと見つけたのは、息もたえた変わり果てた姿でした。町からの帰り道、盗賊に襲われたのです。

村人たちは、薬を母親にとどけられなかった孝行息子をあわれみ、お金を集めて小さな薬師如来を祀り、冥福を祈ったということです。

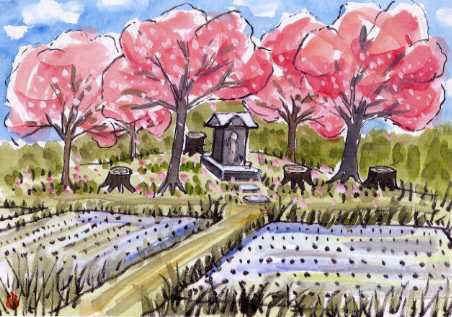

今も、本郷の野道に、ひっそりとお堂が立っています

18 吉原・根崎の弁天さま

昔、働くのがきらいで、遊んでばかりいる男がおりました。

その男の妻は大そう困り、何とかしてまじめに働かせようと考えて、弁天さまを祀り、毎日お参りしました。

すると、ご利益があったのか、その男は遊びをやめて、真面目に働くようになりました。

その弁天さまのわきに、大きな松の木がありました。

その枝は、四方へ張り出してきたので、その周りにある田んぼでは稲に日が当たらなくなり、被害を受けました。

困った人々は、その松の木を切ってしまいました。ところが、切った人々は祟りを受けて、みんな死んでしまったそうです。

何年かたって、その跡に桜の木を植えました。

その木もやがて大きくなって、日陰をつくり、稲作に被害が出たので枝払いをしようとしましたが、みんな反対して引き受ける人がいません。

しかたなく、そのままにしておいたので、稲作の被害がさらに大きくなりました。

そこで、神主にお祓いをしてもらってから枝払いをしました。

旧暦の10月14日が祝日で、今でも毎年竹を2本立ててしめ縄を張り、ご飯と甘酒を本膳にのせてお参りします。

昔は甘酒ではなく、「おしとね」と言って、米を冷やして臼でついてお餅のようにしたものでした。

毎年弁天さまのお祭りをしていたのですが、ある年お祭りをすることを忘れてしまいました。

すると、その年に火災に遭い、母屋を焼いてしまいました。

それからは、忘れないできちんと、毎年お祭りをしているそうです。

本膳:四本脚の付いた四角いお膳のこと。