阿見の昔ばなし その5

- [2016年12月18日]

- ID:780

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

阿見の昔ばなし その5

13 嘉兵衛塚のとげ抜き地蔵さん 14 実穀に伝わる「はごろも伝説」 15 鳥居と鶏のない村

13 嘉兵衛塚のとげ抜き地蔵さん

町の中央公民館の近くに、小さなお堂があります。

幕が下ろされていて、中をのぞいてもかすかに安産刺抜地蔵の木彫りと浮彫りの二体の地蔵があるだけです。

昭和の初め頃は、このお堂の後に畳敷の大きなお堂があり、縁日にはのぼりが立てられ、露天商が並んでいました。

さて、昔この近くに嘉兵衛(かへえ)という一人暮らしのお爺さんがいました。

わずかな畑作りのかたわら、わらじや草履を作って細々と暮らしていました。ただひとつの楽しみは、お酒を飲むことでした。

土浦に草履を売りに行き、帰りは酒屋で一杯ひっかけ、貧乏徳利(とっくり)をぶらさげて帰って来るのがいつものことでした。

ある日、嘉兵衛爺さんはいつもの酒屋で一杯ひっかけ、月明かりの山道を急いで帰路につきました。

途中、筑波おろしの冷たい風が当たり、せっかくのほろ酔いもさめて、ある森へさしかかりました。

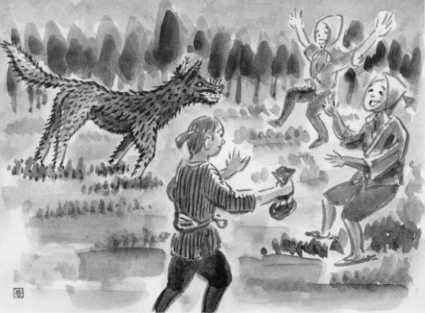

すると、ガラス玉が二つ光っていたのです。ザワザワと風も強くなり、身震いしながらよく見ると、大きな狼がじっと前足をかがめていたのです。

嘉兵衛爺さんは、ブルブルと震えあがってしまいました。人食い狼の話を聞いていましたので、「出たな!」と、ヘナヘナと座りこんでしまいました。

しかし、狼は襲ってくる様子もなく、何か哀願しているようにも見えました。

目をこらして見ると、娘の髪の毛と思われるものが四、五本と、金属製のかんざしが口もとにささっていたのです。

「このかんざしを抜いてください。」と言っているように見えたので、勇気を出してそのかんざしを抜いてやりました。

すると、狼は涙を流しながら森に消えて行きました。

その翌日、嘉兵衛爺さんが土浦でわらじを売った帰り道、今の五本松付近にさしかかると二人のおいはぎが、「金を出せ!」と、迫って来たのです。

わずかなわらじの代金を腹巻きから出そうとした時、きのうの人食い狼が、「ウォー」と、うなり声をあげて近づいて来ました。

二人のおいはぎは、腰を抜かして座り込んでしまいました。

この時とばかりに、嘉兵衛爺さんも転げるように夜道を走りました。

この酒好きの嘉兵衛爺さんも年には勝てず、その翌年この世を去りました。

村人たちは気持ちのやさしい嘉兵衛爺さんの墓を作り、嘉兵衛塚と呼んでいました。

ところが、この墓にお参りすると、とげがひとりで抜けてしまうという話が村から村へと伝わり、多くの人達の力によってお堂が建てられました。

14 実穀に伝わる「はごろも伝説」

日本のむかし話に、「はごろも伝説」というのがあります。

天女が、地上の川や湖に下りてきて、水浴びをしていると、そこに、漁師が来て、松の木にかけておいた天女の羽衣を見つけ、持ち帰ろうとしました。

水浴びから上がってきた天女が、「その衣は、わたしのです。」とつげましたが、漁師は返してくれませんでした。

羽衣を返してもらえなくなった天女は、天にかえることができなくなり、しかたなくその漁師と結婚しました。

あるとき、羽衣のかくしてある所を知った天女は、その羽衣を着て、天にのぼって行ってしまいました。

この話と似た話が、実穀にあります。

いつの時代のことかは、はっきりしません。

ある夏の暑い日、実穀の富豪の家の竹やぶで、子供の泣く声が聞こえました。

おじいさんが声のする方に行ってみると、女の子がしくしくと悲しそうな声で泣いていました。

白い絹織物の服を着た、年の頃は7、8歳くらいのかわいい女の子でした。

おじいさんは、チマ チョゴリのような服を着ていたので、 朝鮮半島から来たのだろうとすぐに思いましたが、驚きのあまり、「どうしたの? どこから来たの?」

とたずねました。

すると、その女の子は、「わたしは天女です。天の川で楽しく水遊びをしていましたが、急に流れが強くなり、恐ろしくなったので竹のささにつかまりました。

ふと気がつくと、この竹やぶに舞い降りていたのです。疲れきって天に戻ることができなくなりました。」と、悲しそうな声でこたえました。

おじいさんは、その話を聞きかわいそうになり、家の中にいれました。

そして、「疲れているのでしょうから、しばらく家で休んで行くといいでしょう。」と、やさしく話しました。

それから、天女は、おじいさんやおばあさんにかわいがられて育てられました。

天女は大きくなるにしたがって、色も白く美しくなり、近くの村人から結婚の申し込みをうけるようになりました。

しかし、どの申し込みもことわりつづけました。

ある月夜の晩のことです。天女はおじいさんに、「これから天にのぼって、おとうさんとおかあさんに会ってきます。」といって、舞うようにして天にのぼっていってしまいました。

その姿は、白鳥が舞うような美しさでした。

おじいさんとおばあさんは、「もう、戻ることはないだろう。」と、大変悲しみました。

2、3日たったある夜、天女はもどってきました。

おじいさんとおばあさんは、大変喜んで、今まで以上に天女をかわいがりました。

ある日のことです。

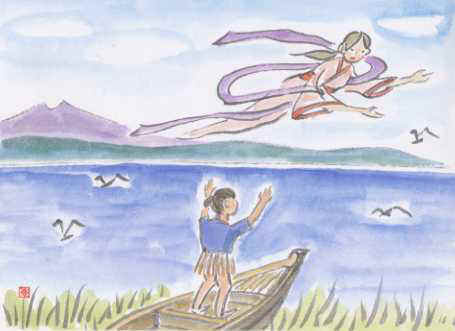

天女は、「霞ケ浦に水浴びにいってきます。」といって、舞うようにして出かけて行きました。

霞ケ浦は水もきれいで、まるで天の川のようでした。天女は、おもいきり水浴びをしました。

そして、帰ろうとした時、松の木にかけて置いた羽衣がなくなっていたことに気づきました。

近くにいた漁師が持ち帰ろうとしていたのです。

そこで天女は、「その羽衣は、わたしのです。返してください。」とたのみました。

すると、漁師は天女の姿をながめながら、「なんと美しい娘だろう。この羽衣を着た姿が見たい。」といって、すぐに返してくれました。

天女は、ていねいに頭をさげてお礼をいいました。そして、羽衣を着て舞い上り、漁師に手をふりながら家に帰っていきました。

そして、今日一日のできごとをおじいさんに話しました。

それを聞くと、おじいさんは、「今度からひとりでは水浴びに行かないように。」と話しました。

それからは、外に出ることが少なくなりました。

月夜の晩になると舞うようにして空を飛び、昼は家の中でひっそりと暮らしていました。

そんなある夜、天女はおじいさんとおばあさんに、「長い間お世話になりました。このご恩はけして忘れません。

これから、月にもどります。お礼にこの絵をおいていきますので受け取ってください。これをわたしだと思ってください。

満月の時には、わたしもおじいさんとおばあさんの姿を天から眺めたいと思います。」といって、月と雲を描いた絵を渡し、空高く舞い上がっていきました。

おじいさんとおばあさんは、その絵をだきかかえるようにして手を振って、いつまでも見送っていました。

その後、霞ケ浦付近の松の木に天女が舞い降り、霞ケ浦で水浴びをしたあと、天に舞い戻ったという話はあちこちに広がりました。

今の静岡県の方にも知られるようになり、天女が舞い降りた松の木がほしいということで、静岡県の方にたくさんの松の木が運ばれていったということです。

三保の松原の松はもともとは阿見の松の木であったともいわれているそうです。

また、実穀のおじいさんとおばあさんは、天女から送られた月と雲の絵を家の宝としてだいじにし、家紋のようにして残してあるとのことです。

15 鳥居と鶏のない村

石川地区の神社すべてに鳥居がなく、地区の人達は、鶏を飼わない風習が永く伝わっていました。

それは昔、美浦村の布佐(ふさ)地区と争いをして負けた時、勝った布佐地区の方から勝ちほこったかのように一番鶏が鳴いたのが原因であると言われています。

負けた石川地区の人たちは、くやしくてくやしくてたまりませんでした。

その後、布佐地区とは縁組をしませんでした。また、神社のお祭りをする当番の家では、一年間鶏の肉を食べませんでした。

食べると火事悪病の不幸になると言われていたからです。

また、別の話もあります。

大昔、武御雷神(たけみかづちのかみ)は、荒ぶる神を討つために、この地にきました。

村人たちは、いつ荒ぶる神に襲われるかと不安でいたときなので、武御雷神がきたことを喜び、協力を誓っていました。

時も時、荒ぶる神が村を襲いました。武御雷神は潜んでいて敵を引き寄せ、一気に討とうと計画していました。

ところが、ただならぬ気配に、村人たちの飼っていた鶏が驚き騒いで鳴きたてました。

そのために、武御雷神の居どころが気づかれ、計画は失敗して苦しい戦いとなってしまいました。

苦戦の末、討ちはらうことはできましたが、村人たちの飼っていた鶏が苦戦の原因を作ったので、これ以後、鶏を飼わないことを誓い合いました。

また、鎮守である鹿島神社にも鳥居は建てないことにしました。