阿見の昔ばなし その4

- [2016年12月18日]

- ID:778

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

阿見の昔ばなし その4

10 木食義見上人 11 本郷の鹿島様 12 押収格納庫とツェッペリン伯号の飛来

10 木食義見上人

今から170年程前の江戸時代後半にかけて、生きたこの身のまま仏になる即身成仏(そくしんじょうぶつ)という信仰がはやりました。

特に、山形県にある月山や湯殿山では、多くの行者が修業に励み、なかには修業のはてに悟りをひらいて、一人穴に入って息絶え即身仏になった人もいるということです。

さて、阿見町飯倉に越後(今の新潟県)蒲原郡の生まれで木食義見上人(もくじきよしみしょうにん)という方が住んでおりました。

この上人は筑波山中で五穀をたち、木の実や草の実を食べて修業に励み、下山して飯倉に住むようになったということです。

その後も関西や四国の霊山で修業をかさねたそうです。

上人は、飯倉の西坪の景勝の地に庵を結んで、即身成仏の修業に励んでおりましたので、閑居様ともよばれていました。

修業のかたわら村の子供たちに、読み書きそろばんを教え、大変村人にしたわれておりました。

さて、月日は夢のように過ぎ、上人はそろそろ即身仏になることを村人につげました。

村人達はなげき悲しみましたが、上人は多くの村人たちに見守られ、生きながら棺に入りました。

そして、村人が流す竹筒からの水を飲み、鉦をたたきながら七日後に息をひきとったと言われています。

その後、村人によって、小さなお堂が塔のかたわらに建てられました。

明治・大正の時代は安産の霊験があるといわれ、参詣する人があとをたたず、お礼にあげた絵馬がところせましと掲げられていました。

今は杉の大木も切り倒され、古い桜とつげの大木が何も知らないかのように生え茂っています。

11 本郷の鹿島様

本郷小学校から下本郷へ向かう道路の左側に、大きな雑木林に囲まれた社があります。

地区の人たちは鹿島様といって、何かお願いごとがあるとお参りして崇めています。

この社は武甕槌神(たけみかづちのかみ)を祀り、昔から戦いの神様として信仰されてきました。

戦争中、鹿島様にお参りして行けば、手がらをたてて無事帰ることができると信じていました。

そのため、出征する時には、家族や村人たちが行列をくんで祈願し、「万歳、万歳」と見送りました。

戦争の終わりごろには出征していく人が多くなり、お祈りにくる人も多く、鹿島様のまわりはいつでも賑わっていました。

また、この地区では、結婚式をあげると花嫁・花婿は必ずお参りすることになっていました。

そのころは今のように車などはありませんでしたので、リアカーや荷車に花嫁・花婿を乗せ、二人の名前を書いたのぼりを立て、笛や太鼓をならしながら行列をつくって行きました。

お宮参りや七五三の時にもお参りするというように、本郷地区の守り神となっていました。

そのために、11月の祭礼のときは、参道の両側に出店が立ち並び、近隣の村々からも人が集まり、大変な賑わいをみせました。

現在この祭礼は、上本郷と下本郷の人たちが交替で行っています。鳥居には大きなしめ縄を飾り、その下に縄で編んだ徳利をぶら下げ、健康と繁栄を祈願しています。

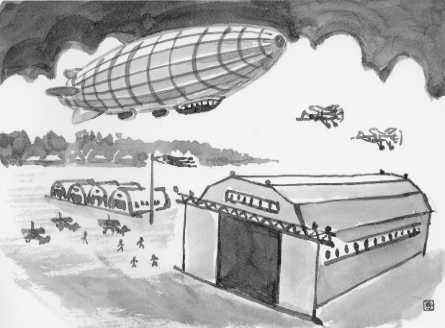

12 押収格納庫とツェッペリン伯号の飛来

大正13年4月、霞ケ浦海軍航空隊に大飛行船の格納庫が完成しました。

この格納庫は、第一次世界大戦で日本が勝ち、ドイツから押収したものでした。

当時、海軍は、世界の航空機の発達に負けまいとして、飛行機や飛行船の研究開発や操縦訓練に励んでいました。

格納庫は、その当時の上野駅がすっぽり入る大きさで東洋一といわれ、飛行船の格納になくてはならないものでした。

格納庫の寸法ですが、全長約240メートル、高さ約35メートル、間口約73メートルで扉が2枚あり、モーター2個で開閉していました。

また、この扉は、鉄の扉で1枚990平方メートルあり、その重量は40トンほどもあったといいます。

時はうつり、昭和4年となりました。

ドイツでは、世界一の巨大な硬式飛行船が登場していました。

その名はツェッペリン伯号といい、乗員35人と乗客40人を乗せる能力がありました。

日本ではこの格納庫の完成を記念して、同年8月19日、この巨大飛行船を阿見原に迎えることになりました。

そこで、これを一目見ようと、飛行場は人の波で埋まり、大変な騒ぎになりました。

上野から臨時列車がたち、また、土浦と阿見間の常南電車は満員で、徒歩でやって来る者も多く、野宿する者もいたといいます。

電話が少なかったので、丸山医院は新聞社の取材基地ともなりました。

飛行船はドイツからシベリアを横断し、約11,000キロ、101時間50分をかけ、霞ケ浦飛行場に着船しました。

大歓迎会が開かれ、鈴木安武家の令嬢が花束を船長に贈呈しました。

22日出発予定でしたが故障により翌日に延期され、天皇陛下からお見舞いの電報が発せられたといいます。

翌日、ツェッペリン伯号はアメリカに向けて飛び立ち、世界一周の記録をうちたてたのでした。

このかつてない出来事を記念した碑が、霞ケ浦駐屯地の一角に建っています。

さて、ツェッペリン伯号が、飛来してしばらくたった昭和7年6月半ばの事です。

朝方から妙な蒸し暑さを感じていた飛行場周辺の農家の人たちは、夕方になり変な風が吹き始めたことに気づきました。

風はみるみる大竜巻となり、にぎりこぶし程の大雹が大地を叩きはじめました。

突然、飛行船格納庫の大扉の1枚が前に倒れました。

何しろあの大きさで、重さが40トンもあったため、500メートルほど離れたところにあった家が風圧で倒れてしまいました。

この大雹で、飛行場周辺の桑が全滅し、養蚕農家の人たちは食べる物にも困ったということです。

硬式飛行船:アルミニウムなど軽い金属で組み立てられた飛行船。