後期高齢者医療の給付

- [初版公開日:2023年04月01日]

- [更新日:2025年10月2日]

- ID:214

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

自己負担

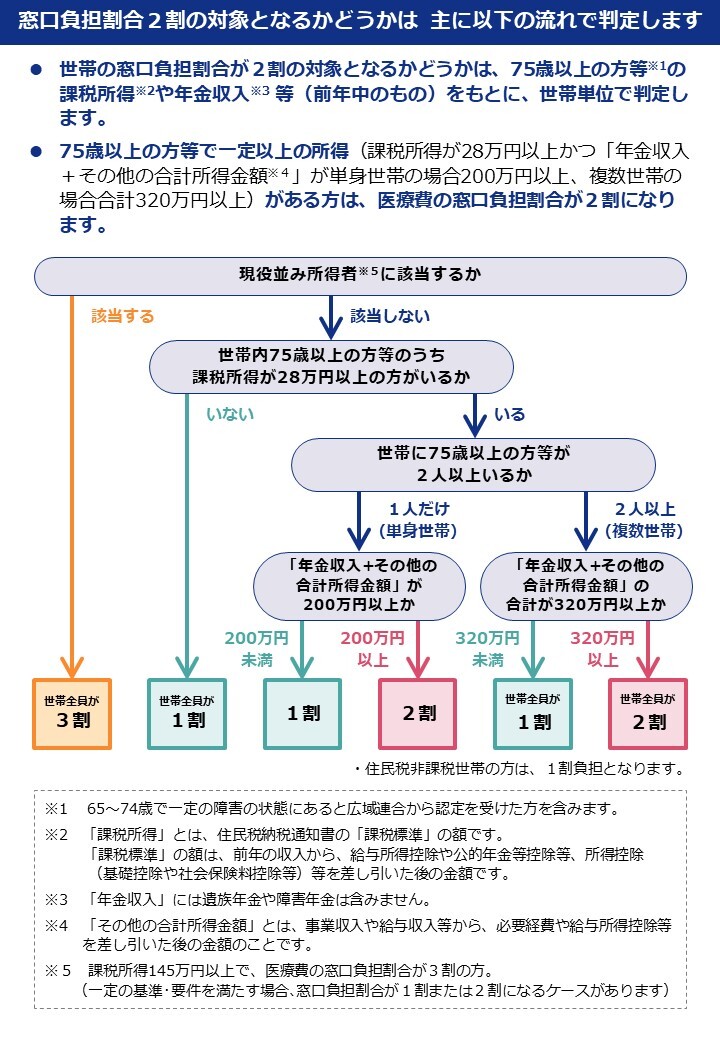

医療機関窓口における負担割合は、一般の人は1割もしくは2割負担となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。

※現役並み所得者の判定基準は、「同一世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる人」になります。ただし、被保険者の総収入合計が2人以上で520万円(1人の場合383万円)未満の場合は、2割もしくは1割負担となります。

令和4年10月からの窓口負担割合の見直しについて

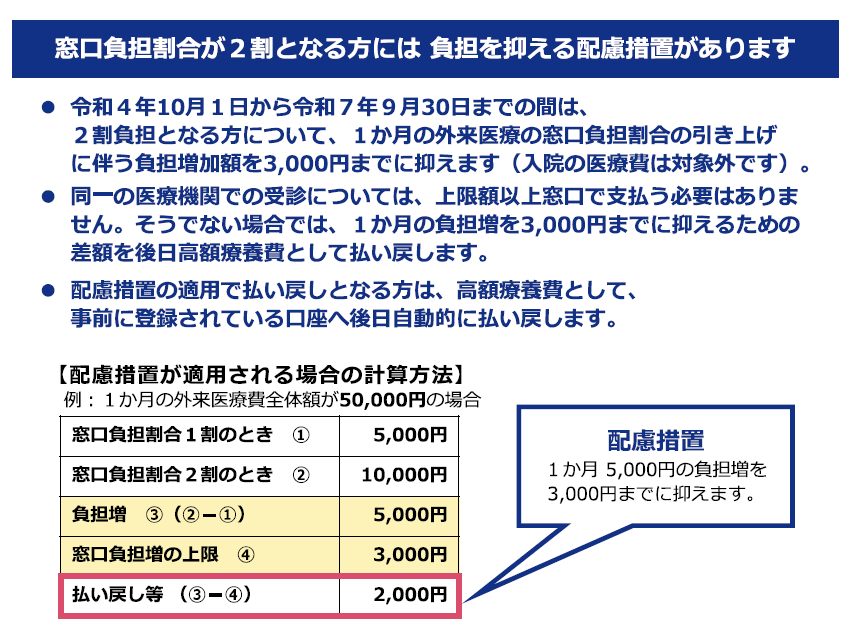

令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割になりました。

2割負担の方 配慮措置終了のお知らせ

医療費の窓口負担割合が2割の方の負担を抑える配慮措置が、令和7年9月30日をもって終了しました。

これに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えるための医療機関等の窓口での上限や、差額の払い戻しがなくなります。

配慮措置の終了については、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。

【厚生労働省コールセンター】

・電話番号 0120-117-571(フリーダイヤル)

・設置期間 令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

※日曜日、祝日、年末年始は除く

・対応時間 午前9時~午後6時

【問い合わせ】

茨城県後期高齢者医療広域連合給付課

・電話番号 029-309-1214

高額療養費

後期高齢者医療の被保険者が医療を受けたとき、次のような場合には、医療機関に支払った医療費の一部が、申請により後ほど県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

■1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき

■同じ世帯で自己負担額の合計が限度額を超えたとき

該当者のうち申請が必要な人(初めて支給の人)は県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が郵送されます。この申請書・本人確認書類・金融機関の口座番号がわかる書類および支給対象となる人の被保険者証または資格確認書を持参して所定の期間内に国保年金課窓口で手続きしてください(2回目の支給からこの申請は不要。ただし、申請後指定口座等に変更が生じた場合には再度申請が必要)。

| 適用区分 | 適用区分詳細 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |

|---|---|---|---|

| 現役並み所得者Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回 140,100円※1> | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回 140,100円※1> |

| 現役並み所得者Ⅱ | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回 93,000円※1> | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回 93,000円※1> |

| 現役並み所得者Ⅰ | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回 44,400円※1> | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回 44,400円※1> |

| 一般Ⅱ | 現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、低所得者 Ⅱ・Ⅰ以外で窓口負担2割の人 | 18,000円または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)※2 の低い方を適用 (年間上限144,000円) | 57,600円 <多数回 44,400※1> |

| 一般Ⅰ | 現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ、低所得者 Ⅱ・Ⅰ以外で窓口負担1割の人 | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 <多数回 44,400※1> |

| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 (低所得者Ⅰ以外の人) | 8,000円 | 24,600円 |

| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 8,000円 | 15,000円 |

※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。

※2 (6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の限度額の適用は令和7年9月診療分まで

▼現役並み所得者の判定基準は、「同一世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる人」となります。ただし、同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の収入の合計が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合、一般の区分となります。

▼課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、各種所得控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。

入院時食事療養費

後期高齢者医療の被保険者が入院したとき、一食の食事にかかる費用の一部(標準負担額)を負担するだけで、残りを入院時食事療養費として県後期高齢者医療後期連合が負担します。

入院したときは、医療機関の窓口に保険証または資格確認書を提示してください。住民税非課税世帯の人は『限度額適用・標準負担額減額認定証』または限度区分が併記された資格確認書を保険医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が軽減されます(申請が必要です)。

高額介護合算療養費

世帯の被保険者に、医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方の自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。該当者には県後期高齢者医療広域連合から通知をお送りします。

| 所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険の限度額 |

|---|---|

| 現役並み所得者Ⅲ | 2,120,000円 |

| 現役並み所得者Ⅱ | 1,410,000円 |

現役並み所得者Ⅰ | 670,000円 |

| 一般Ⅰ・Ⅱ | 560,000円 |

| 低所得者Ⅱ | 310,000円 |

| 低所得者Ⅰ | 190,000円 |

療養費

下記のような場合には、かかった医療費全額をいったん自分で支払います。その後、県後期高齢者医療広域連合に申請(受付窓口は町国保年金課)し、審査で決定すれば、自己負担割合を除いた金額が県後期高齢者医療広域連合から払い戻されます。

| こんなときは? | 必要なもの等 |

|---|---|

| 急病やけがなどでやむを得ず被保険者証を 持たずに治療を受けたとき | ■本人確認書類(運転免許証など) ■被保険者証または資格確認書 ■診療内容証明書または診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類 ■領収書 ■口座の確認ができるもの |

| はり・きゅう・マッサージを 必要と認めたとき | ■本人確認書類(運転免許証など) ■被保険者証または資格確認書 ■医師の同意書 ■施術の内容証明書 ■施術料金領収書 ■口座の確認ができるもの |

| 医師が治療上コルセットなどの 補装具を必要を認めたとき | ■本人確認書類(運転免許証など) ■被保険者証または資格確認書 ■補装具を必要とする意見書(診断書)、証明書 ■領収書 ■口座の確認ができるもの |

| 海外渡航中に治療を受けたとき (治療が目的で渡航した場合は支給されません) | ■本人確認書類(運転免許証など) ■被保険者証または資格確認書 ■診療内容の明細書と領収明細書 (外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文) ■口座の確認ができるもの |

葬祭費

後期高齢者医療の被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に50,000円が支給されます。

必要なもの等

■被保険者証または資格確認書 ■喪主の口座の確認ができるもの

■「会葬礼状」または「葬儀領収書」の写し

交通事故に遭ったときは・・・

交通事故など第三者から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担するべきものですが、届出により後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。

※給付が受けられないとき

▼被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき

▼被保険者が、けんか・泥酔などが原因で病気やけがをしたとき

▼業務上のけがや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。

■警察に届け出る

交通事故にあったら、速やかに警察に届け出て、自動車安全運転センターから『事故証明書』を発行してもらいます。

■国保年金課窓口に届け出る

後期高齢者医療保険で治療を受けるときは、必ず国保年金課窓口に『第三者行為による傷病届』を提出してください。この届け出をしないと使えないことがあります。※相手のいない自損事故の場合も届け出をしてください。

届け出に必要なもの

▼被保険者証または資格確認書▼事故証明書(後日でも可)▼印鑑

医療費は加害者が負担

交通事故など第三者から受けた傷病は、原則として加害者に責任があります。このため、後期高齢者医療保険が負担した医療費は、後日加害者に請求することになります。

この請求を適正に行うためにも、第三者の行為で傷害を受けたときには、必ず国保年金課に届け出てください。

示談の前に届け出を

国保年金課に届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、後期高齢者医療保険が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に必ず国保年金課にご相談の上、必要な届け出・手続きをしてください。